Mali : les fantômes de Tombouctou

Depuis le mois d'avril, les islamistes du mouvement Ansar Eddine règnent en maîtres sur la ville aux Trois Cent Trente-Trois Saints. Acculés à la misère et brimés par la charia, les habitants n'ont plus qu'une idée en tête : fuir. Reportage exclusif à Tombouctou et diaporama photo inédit de notre envoyé spécial.

« Désormais, il n'y a que deux activités possibles à Tombouctou : aller à la mosquée et rester chez soi. » Hallé Ousmane, le maire, cache mal son dépit. Sa ville, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, se meurt à petit feu. Les façades sont éventrées, les archives de l'administration ont été détruites, des bâtiments saccagés servent d'abris aux animaux... Plus douloureux encore, les visages hagards. « Tombouctou est une ville fantôme, et moi, je ne suis qu'un notable parmi tant d'autres », peste-t-il.

A Tombouctou, sous le règne des islamistes

Depuis le mois d'avril, les islamistes du mouvement Ansar Eddine règnent en maîtres sur la ville aux Trois Cent Trente-Trois Saints. Acculés à la misère et brimés par la charia, les habitants n'ont plus qu'une idée en tête : fuir. Reportage exclusif à Tombouctou et diaporama photo inédit de notre envoyé spécial.

« Désormais, il n'y a que deux activités possibles à Tombouctou : aller à la mosquée et rester chez soi. » Hallé Ousmane, le maire, cache mal son dépit. Sa ville, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, se meurt à petit feu. Les façades sont éventrées, les archives de l'administration ont été détruites, des bâtiments saccagés servent d'abris aux animaux... Plus douloureux encore, les visages hagards. « Tombouctou est une ville fantôme, et moi, je ne suis qu'un notable parmi tant d'autres », peste-t-il.

A Tombouctou, sous le règne des islamistes

Un reportage photo de Baba Ahmed pour Jeune Afrique

Car depuis le 2 avril, ce sont les islamistes d'Ansar Eddine, le groupe fondé par Iyad Ag Ghali - meneur de la rébellion touarègue de 1990 -, qui règnent en maîtres. Ils ont fait une entrée triomphale dans la cité des Trois Cent Trente-Trois Saints à la suite de leurs alliés du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), la rébellion touarègue au Mali. Puis ils ont rameuté les salafistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), avec qui ils ont mis la ville en coupe réglée. Débordé, le MNLA s'est installé à l'aéroport, à 4 km au sud. Et l'alliance Ansar Eddine-Aqmi fonctionne si bien qu'il est impossible de les distinguer. Aujourd'hui, Ansar Eddine s'enorgueillit de compter cinq cents combattants dans la seule Tombouctou alors qu'il n'en revendiquait que trois cents dans tout le Nord au début du conflit.

"Généraliser la charia, ça ne pose pas de problème"

La laïcité défendue par le MNLA a fait long feu. Pressés de constituer « l'État de l'Azawad », les rebelles, en négociation avec Iyad Ag Ghali à Gao, ont consenti à tordre le coup à ce principe. « Après tout, le MNLA et Ansar Eddine sont tous les deux constitués de ressortissants de l'Azawad, explique calmement Ousmane Ag Saïd, chargé des affaires religieuses et révolutionnaires du MNLA à Tombouctou. Nous la pratiquons déjà chez nous, dans nos familles, alors généraliser la charia, ça ne pose pas de problème. » À condition de se détacher des djihadistes d'Aqmi, « qui ternissent notre combat », grince un haut cadre du MNLA depuis Gao.

À Tombouctou, en l'absence d'Ag Ghali - dont le nom de djihad est Abou Fadil -, c'est son bras droit qui prend la relève. Sanda Abou Mohamed est un Maure de la région. Ascétique et peu bavard, il fait un peu office d'administrateur général, supervisant aussi bien le ravitaillement en carburant que le positionnement de missiles défensifs autour de la ville. C'est donc lui qui a donné son accord pour qu'un convoi humanitaire du Haut Conseil islamique du Mali et de la Croix-Rouge entre dans Tombouctou le 14 mai. Il a même diligenté une escouade lourdement armée pour l'escorter de Douentza (région de Mopti) jusqu'à sa destination finale. Les 60 tonnes de vivres et de matériel médical sont plus que bienvenues : la ville manque cruellement de tout.

"Généraliser la charia, ça ne pose pas de problème"

La laïcité défendue par le MNLA a fait long feu. Pressés de constituer « l'État de l'Azawad », les rebelles, en négociation avec Iyad Ag Ghali à Gao, ont consenti à tordre le coup à ce principe. « Après tout, le MNLA et Ansar Eddine sont tous les deux constitués de ressortissants de l'Azawad, explique calmement Ousmane Ag Saïd, chargé des affaires religieuses et révolutionnaires du MNLA à Tombouctou. Nous la pratiquons déjà chez nous, dans nos familles, alors généraliser la charia, ça ne pose pas de problème. » À condition de se détacher des djihadistes d'Aqmi, « qui ternissent notre combat », grince un haut cadre du MNLA depuis Gao.

À Tombouctou, en l'absence d'Ag Ghali - dont le nom de djihad est Abou Fadil -, c'est son bras droit qui prend la relève. Sanda Abou Mohamed est un Maure de la région. Ascétique et peu bavard, il fait un peu office d'administrateur général, supervisant aussi bien le ravitaillement en carburant que le positionnement de missiles défensifs autour de la ville. C'est donc lui qui a donné son accord pour qu'un convoi humanitaire du Haut Conseil islamique du Mali et de la Croix-Rouge entre dans Tombouctou le 14 mai. Il a même diligenté une escouade lourdement armée pour l'escorter de Douentza (région de Mopti) jusqu'à sa destination finale. Les 60 tonnes de vivres et de matériel médical sont plus que bienvenues : la ville manque cruellement de tout.

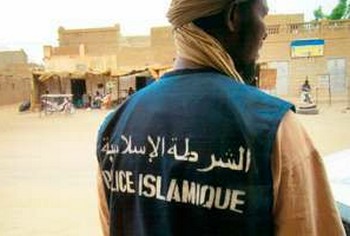

Pendant ce temps à Gao... Au contraire de Tombouctou, la cohabitation entre la population et les groupes islamistes n'est pas sans heurts à Gao. Le 14 mai, les Gaois, exaspérés par les salafistes et leurs excès, n'ont pas hésité à les affronter. Si le calme est revenu, un humanitaire présent dans la ville estime que « la plus petite étincelle pourrait mettre le feu aux poudres ». Pendant ce temps, le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) a trouvé un terrain d'entente avec Iyad Ag Ghali, le fondateur du groupe islamiste Ansar Eddine. Le MNLA consent à faire de l'islam la religion d'État - pourvu qu'il soit modéré - et Ag Ghali à se séparer de ses alliés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et du Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest (Mujao). Ce qui sonne le glas des groupuscules djihadistes. Comment éloigner ces alliés encombrants autrement que par la force ? « Pour l'instant, on va juste leur demander de déposer les armes et d'intégrer la toute nouvelle armée de l'Azawad », confie une source proche des négociations. Malika Groga-BadaLogiquement, elle se vide peu à peu de ses 50 000 habitants. Ils fuient la pénurie d'argent et de vivres. Mais surtout la charia, la loi islamique, imposée par ceux qu'ils appellent les occupants. Plus de voiles aux couleurs chatoyantes ni de coiffures coquettes. Fini les veillées où l'on se courtise autour d'un verre de thé. Désormais, les sexes opposés doivent se tenir à bonne distance et les femmes se couvrent soigneusement tête, bras et chevilles. La police islamique y veille. Elle a pris ses quartiers au coeur même du vieux Tombouctou, dans les locaux dévastés de la Banque malienne de solidarité. Mi-campement mi-bureaux, le lieu grouille de nouvelles recrues, qui arborent fièrement leur kalachnikov. Ces hommes sont touaregs, songhaïs, parfois bambaras, et communiquent entre eux en arabe. Après une formation sommaire, ils sont envoyés en patrouille ou postés aux points de contrôle installés un peu partout, chargés de faire respecter des principes moraux de l'islam. Premières cibles : les attouchements entre hommes et femmes, et les consommateurs d'alcool. Les premiers jugements du "tribunal islamique" À leur tête, le commissaire Khoubey et son adjoint, l'inspecteur Hassan. Rien n'échappe à ces fins limiers, même pas la photographie d'une infirmière qui orne le carnet de notes du journaliste qu'ils reçoivent. Entre deux réponses sur la sécurité de la ville, Hassan finit par s'emparer d'un stylo-bille pour gribouiller sur les bras découverts de l'infirmière. « C'est haram [péché, NDLR] », maugrée-t-il entre deux traits vigoureux, sous le regard approbateur de son supérieur. « Depuis notre arrivée, nous avons fait juger six personnes au tribunal islamique », se réjouit celui-ci. Ledit tribunal n'est pas bien loin, installé dans La Maison, qui était il y a encore quelques mois l'un des hôtels les plus courus par les touristes. Et si aucun bras n'a encore été coupé, « de nombreux coups de fouet ont été administrés aux buveurs de bière », affirme Ben, conservateur du musée municipal. [caption id="attachment_69091" align="alignleft" width="350" caption=""Nous protégons jalousement ces manuscrits précieux", promet Abou Moussa, d'Ansar Eddine."]

[/caption]

Dans la cour de l'hôpital régional, on décharge cartons de médicaments et matériel de soins. Le soulagement est palpable. Les nouveaux maîtres de la ville ont ordonné la gratuité des actes médicaux et des traitements, oubliant que l'hôpital n'était plus ravitaillé depuis la fin de mars et qu'il tourne avec une petite équipe de volontaires : un généraliste, une sage-femme et deux aides-soignants. « Le nombre des consultations a grimpé en flèche, explique Seydou Bassaloum, le surveillant général. En moyenne 150 consultations par jour, contre 100 avant l'arrivée d'Ansar Eddine et l'instauration de la gratuité des soins. »

civilités. L'arrivée d'une équipe de Médecins sans frontières est un vrai soulagement. L'ONG a dépêché sur place trois médecins et a pris en charge le salaire du personnel pédiatrique, gynéco-obstétrique et chirurgical. Mais Bassaloum tient à souligner « la présence très utile » des islamistes, qui ont versé des salaires de 35 000 et 40 000 F CFA aux bénévoles qui ont assuré un service minimum. « Et ils nous ont rendu l'ambulance qui avait été réquisitionnée par le MNLA, explique Bassaloum. Depuis, ils nous ont même donné une deuxième voiture, et ils s'occupent de fournir le carburant. »

La tombe de Cheikh Sidi Mahmoud Ben Amar profanée

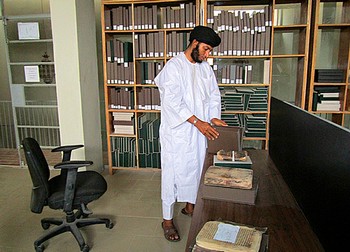

L'opération séduction s'est intensifiée après le coup de sang de la population, le 4 mai. Ce jour-là, les islamistes ont profané la tombe de Cheikh Sidi Mahmoud Ben Amar, l'un des Trois Cent Trente-Trois Saints qui font la fierté de Tombouctou. Oubliant leur peur, les habitants ont bruyamment manifesté leur mécontentement. Depuis, les moudjahidine se sont confondus en excuses et ont promis de veiller sur le patrimoine de la ville, dont des milliers de manuscrits, scientifiques, littéraires ou historiques, datant pour certains du XIIe siècle. « Nous les protégerons jalousement, déclare Abou Moussa, chargé, chez Ansar Eddine, de la garde de ces précieux ouvrages. Non seulement ils font partie de notre patrimoine commun, mais les préceptes qu'ils défendent ne sont pas opposés à l'islam. » « Ils vont plus loin dans leur démarche pour s'intégrer : ils cherchent à prendre femme et proposent des dots de 500 000 F CFA », confie un élu déchu.

[/caption]

Dans la cour de l'hôpital régional, on décharge cartons de médicaments et matériel de soins. Le soulagement est palpable. Les nouveaux maîtres de la ville ont ordonné la gratuité des actes médicaux et des traitements, oubliant que l'hôpital n'était plus ravitaillé depuis la fin de mars et qu'il tourne avec une petite équipe de volontaires : un généraliste, une sage-femme et deux aides-soignants. « Le nombre des consultations a grimpé en flèche, explique Seydou Bassaloum, le surveillant général. En moyenne 150 consultations par jour, contre 100 avant l'arrivée d'Ansar Eddine et l'instauration de la gratuité des soins. »

civilités. L'arrivée d'une équipe de Médecins sans frontières est un vrai soulagement. L'ONG a dépêché sur place trois médecins et a pris en charge le salaire du personnel pédiatrique, gynéco-obstétrique et chirurgical. Mais Bassaloum tient à souligner « la présence très utile » des islamistes, qui ont versé des salaires de 35 000 et 40 000 F CFA aux bénévoles qui ont assuré un service minimum. « Et ils nous ont rendu l'ambulance qui avait été réquisitionnée par le MNLA, explique Bassaloum. Depuis, ils nous ont même donné une deuxième voiture, et ils s'occupent de fournir le carburant. »

La tombe de Cheikh Sidi Mahmoud Ben Amar profanée

L'opération séduction s'est intensifiée après le coup de sang de la population, le 4 mai. Ce jour-là, les islamistes ont profané la tombe de Cheikh Sidi Mahmoud Ben Amar, l'un des Trois Cent Trente-Trois Saints qui font la fierté de Tombouctou. Oubliant leur peur, les habitants ont bruyamment manifesté leur mécontentement. Depuis, les moudjahidine se sont confondus en excuses et ont promis de veiller sur le patrimoine de la ville, dont des milliers de manuscrits, scientifiques, littéraires ou historiques, datant pour certains du XIIe siècle. « Nous les protégerons jalousement, déclare Abou Moussa, chargé, chez Ansar Eddine, de la garde de ces précieux ouvrages. Non seulement ils font partie de notre patrimoine commun, mais les préceptes qu'ils défendent ne sont pas opposés à l'islam. » « Ils vont plus loin dans leur démarche pour s'intégrer : ils cherchent à prendre femme et proposent des dots de 500 000 F CFA », confie un élu déchu.

- Le tribunal islamique, installé dans la La Maison, qui était l'un des hôtels les plus courus par les touristes.

Quelle est votre réaction ?

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0

![[Tchad] Évasion massive à Mongo : plus de 130 prisonniers prennent la fuite !](https://www.maliweb.net/wp-content/news/images/2025/04/prison-niger-1.avif)