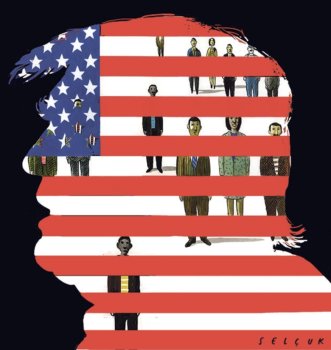

Le départ de José Eduardo dos Santos, après trente-huit années de règne à la tête de l’Angola, ouvre une ère nouvelle pour le pays, alors qu’une génération entière d’Angolais n’a connu que le chef du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) comme président.

Dos Santos appartient à la cohorte de ces dirigeants africains qui se comportent avec leur pays comme si celui-ci leur appartenait. Ils trônent, mettent leur

famille au

centre du

pouvoir, installent un système de népotisme, noyautent l’administration, domestiquent la

justice et créent un rapport de

dépendance avec le secteur privé, qui, s’il veut

gagner des marchés, doit

être soucieux des intérêts des pontes du régime. Ces autocrates érigent un esprit de cour qui les rend incontournables.

Les capitales occidentales, souvent donneuses de leçons, se targuent, de façon épisodique, d’hypocrites déclarations de « consternation » face à certains actes, incantations sur le respect des droits de l’homme destinées à la

consommation de l’opinion publique mais qui ne les empêchent pas de

continuer leur business avec les Etats concernés.

Pitié, défiance ou mépris

Un phénomène particulier touche les hommes politiques qui, comme dos Santos, se sont illustrés dans d’héroïques luttes de résistance ayant conduit à l’indépendance. Après des décennies au pouvoir, ils oublient que la démocratie veut que l’on serve le peuple. D’ailleurs ils ne voient plus un peuple, mais une progéniture, le produit d’une terre fertile qu’ils ont libérée du joug colonial et qui, par conséquent, leur doit tout.

Des dos Santos, il y en a beaucoup en

Afrique. Ils se nomment Mugabe (

Zimbabwe), Museveni (

Ouganda), Bouteflika (

Algérie), Guelleh (

Djibouti) ou Afeworki (

Erythrée). Ils sont des papys de nations qu’ils pensent

honorer de leur leadership omniscient mais qui ne les regardent souvent qu’avec pitié, défiance ou, pire, mépris. C’est cette honte que soulignait, il y a quelques années, Kamel Daoud dans une chronique retentissante sur Bouteflika, qu’il accusait de

déshonorer ses compatriotes.

Des décennies après les vagues d’accessions à l’indépendance et de démocratisations, les vieux lions ne rugissent plus, ils sont fatigués et usés. Ils s’enferment dans leur solitude, ressassant un passé qui fut glorieux mais désormais à

ranger dans les rayons de l’

histoire.

Absence d’alternative crédible

L’Afrique avance, malgré les défis et les dangers. La démocratie pluraliste devient réalité dans beaucoup de pays. En

Gambie, par exemple, l’époque du sombre dictateur Yahya Jammeh est derrière nous. Mais les vieux lions ont organisé un système qui leur permet de

remporter les scrutins soit en trichant soit en dressant une forteresse administrative, judiciaire, médiatique imprenable qui légitime tous les forfaits.

Sur ce point, il faut

souligner que leurs victoires peuvent aussi être le fait d’une absence d’alternative crédible. Face à ces pouvoirs, nous avons aussi beaucoup de vide programmatique. Des oppositions souvent composées d’incapables, d’aventuriers adeptes du « ôte-toi de là que je m’y mette » ou de curieuses créatures des

réseaux sociaux ou de la société civile.

Derrière la colère, les vieux lions inspirent une certaine tristesse. Leur état de simple mortel doit les

plonger dans une forme de mélancolie. Nul n’est éternel et ils devront un jour

dire au

revoir à leurs « possessions ». Museveni devra

céder l’Ouganda à d’autres. Idem pour Mugabe, qui devra

souffrir de

voir un jour le Zimbabwe

naviguer vers son

avenir sans lui.

N’ayant pas le privilège de l’immortalité, ils partiront après

avoir pris à leur pays ce qu’ils lui ont donné : la souveraineté. Après avoir été des héros des indépendances, ils ont mal tourné à force de

vouloir préserver leur « dû », à force de ne jamais

regarder lucidement un continent dont la démographie s’accélère et dont la jeunesse, majoritaire, ignore tout de leurs combats d’avant-garde – ou n’en a cure.

Hommes du passé voire du « passif »

Cette jeunesse nourrie aux déhanchés de Rihanna, aux turpitudes de la famille Kardashian ou aux intrigues de

Game of Thrones se reconnaît en Obama, Trudeau ou Macron (pour lequel des jeunes Africains ont fait campagne sur le continent), mais nullement en Mugabe ou en Guelleh. Ces hommes du passé voire du

« passif », selon la formule de François Mitterrand, connaissent une tragédie qui est celle de vouloir

exister et s’imposer dans un

monde qui ne veut plus d’eux. Comme un danseur qui refuse de

quitter la piste alors que la musique s’est arrêtée et que le personnel du bar est sur le départ.

Dos Santos est parti et les autres le suivront. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre, même si la génération qui leur succède ne rassure pas outre mesure. La jeunesse a de vrais défis à

releverpour être, elle, à la hauteur. Mais l’Afrique est une immense piste de relais, dont le témoin se transmet inéluctablement. Notre génération prendra le pouvoir. Fera-t-elle mieux ? Elle le pense sincèrement. Mais quelle génération pense ne pas

faire plus et mieux que ses aînés ? C’est sur les actes que l’avenir nous jugera. Pendant ce temps, les minutes du temps de l’Afrique s’égrènent et n’attendent aucun sauveur.

Par Hamidou Anne (chroniqueur Le Monde Afrique)

LE MONDE Le 28.08.2017 à 14h01

Like

0

Like

0

Je kiff pas

0

Je kiff pas

0

Je kiff

0

Je kiff

0

Drôle

0

Drôle

0

Hmmm

0

Hmmm

0

Triste

0

Triste

0

Ouah

0

Ouah

0